【コンサル志望者必見!例題・解答例あり】 最難関?フェルミ推定付属型のケース問題に挑戦!

【コンサル志望者必見!例題・解答例あり】 最難関?フェルミ推定付属型のケース問題に挑戦!

ケース問題第3弾の今回は、最難関のフェルミ推定付属型問題です。 出題頻度も高く、コンサル志望の海外大生のみなさんにとっては対策必須の問題です。 この記事では、例題・解答例を交え詳しく解説しています。来年の選考に向けてポイントを押さえておきましょう!

ケース問題第3弾の今回は、最難関のフェルミ推定付属型問題です。 出題頻度も高く、コンサル志望の海外大生のみなさんにとっては対策必須の問題です。 この記事では、例題・解答例を交え詳しく解説しています。来年の選考に向けてポイントを押さえておきましょう!

3.例題に挑戦 「パン屋一店舗の一日の売上を推定し、売上を1.5倍にするための施策を考えよ」

4-2-1.解答例解説:売上向上施策―ボトルネック特定の考え方

3.例題に挑戦 「パン屋一店舗の一日の売上を推定し、売上を1.5倍にするための施策を考えよ」

4-2-1.解答例解説:売上向上施策―ボトルネック特定の考え方

1.フェルミ推定付属型のケース問題とは?

過去のケース問題対策記事では、「売上向上型」と「公共課題解決型」の

二つのタイプを紹介してきました。

これらの一般的な問題に加えて、フェルミ推定と組み合わせたパターンのケース問題も出題されることがあります。

このタイプの問題では、フェルミ推定で売上を推定した上で、その売上を向上させるための施策を考えることが一般的です。

特に外資系コンサルで頻出の問題類型で、単純な「売上向上型」のケース問題よりも難易度が上がります。

1.フェルミ推定付属型のケース問題とは?

過去のケース問題対策記事では、「売上向上型」と「公共課題解決型」の

二つのタイプを紹介してきました。

これらの一般的な問題に加えて、フェルミ推定と組み合わせたパターンのケース問題も出題されることがあります。

このタイプの問題では、フェルミ推定で売上を推定した上で、その売上を向上させるための施策を考えることが一般的です。

特に外資系コンサルで頻出の問題類型で、単純な「売上向上型」のケース問題よりも難易度が上がります。

二つのタイプを紹介してきました。

これらの一般的な問題に加えて、フェルミ推定と組み合わせたパターンのケース問題も出題されることがあります。

2.フェルミ推定・ケース面接 解答のポイント

このタイプの問題を解く際に重要なのはフェルミ推定とケース問題を一体として捉えることです。

出題者の目線に立てば、わざわざフェルミ推定をさせた上でケース問題を解かせているので

ただ単にフェルミ推定とケース問題を一問づつ解くのでは不十分です。

フェルミ推定を進める際に、その後の売上向上施策を考えやすくなるようなフレームワークを使うなど、フェルミ推定とケース問題の連続性を意識するようにしましょう。

2.フェルミ推定・ケース面接 解答のポイント

このタイプの問題を解く際に重要なのはフェルミ推定とケース問題を一体として捉えることです。

出題者の目線に立てば、わざわざフェルミ推定をさせた上でケース問題を解かせているので

ただ単にフェルミ推定とケース問題を一問づつ解くのでは不十分です。

フェルミ推定を進める際に、その後の売上向上施策を考えやすくなるようなフレームワークを使うなど、フェルミ推定とケース問題の連続性を意識するようにしましょう。

3.例題に挑戦 「パン屋一店舗の一日の売上を推定し、売上を1.5倍にするための施策を考えよ」

それでは、実際に下の問題を解いてみましょう。

「パン屋一店舗の一日の売上を推定し、売上を1.5倍にするための施策を考えよ」

解く際に気を付けるべきポイントは、

・上述の通り、後のケース問題が解きやすくなるようにフェルミ推定を行うこと

・フェルミ推定で概算した数値を用いながら、どの変数をどれだけ増やすことで売上を1.5倍にするか考えること

の二点です。

20分ほど時間を取って、是非手を動かして解いてみてください。

3.例題に挑戦 「パン屋一店舗の一日の売上を推定し、売上を1.5倍にするための施策を考えよ」

それでは、実際に下の問題を解いてみましょう。

「パン屋一店舗の一日の売上を推定し、売上を1.5倍にするための施策を考えよ」

解く際に気を付けるべきポイントは、

・上述の通り、後のケース問題が解きやすくなるようにフェルミ推定を行うこと

・フェルミ推定で概算した数値を用いながら、どの変数をどれだけ増やすことで売上を1.5倍にするか考えること

の二点です。

20分ほど時間を取って、是非手を動かして解いてみてください。

「パン屋一店舗の一日の売上を推定し、売上を1.5倍にするための施策を考えよ」

解く際に気を付けるべきポイントは、

4.フェルミ推定+ケース問題 解答例

4.フェルミ推定+ケース問題 解答例

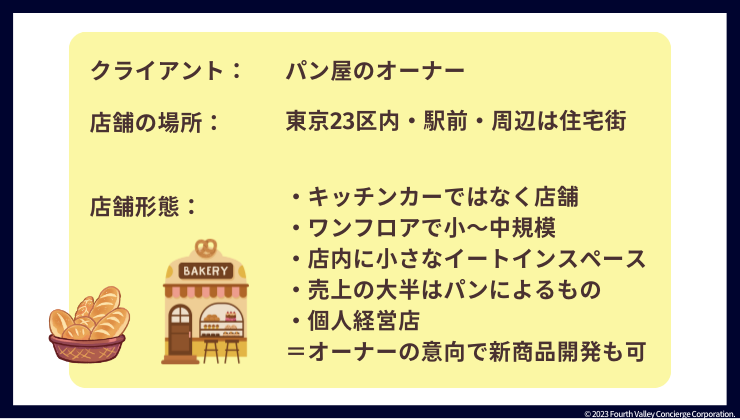

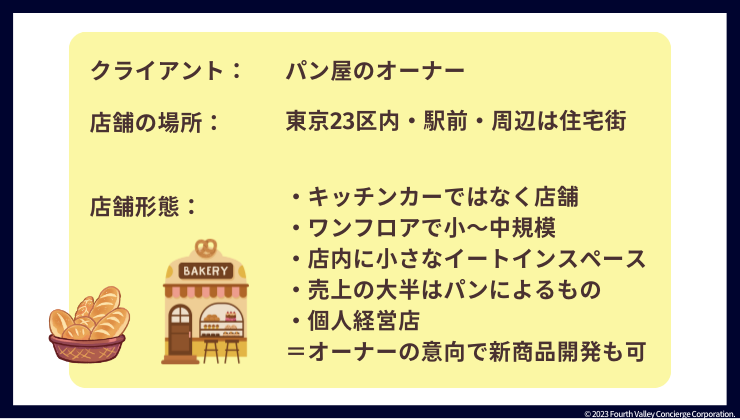

4-1-1.解答例解説:フェルミ推定―前提確認

まず売上推定を行います。

問題が「パン屋一店舗の一日の売上を推定し」となっていますが

より正確な売上推定をするために問題のイメージを具体的にしていきます。

4-1-1.解答例解説:フェルミ推定―前提確認

まず売上推定を行います。

問題が「パン屋一店舗の一日の売上を推定し」となっていますが

より正確な売上推定をするために問題のイメージを具体的にしていきます。

4-1-2.解答例解説:フェルミ推定―現状分析&売上推定

パン屋の一日の売上を構成する要素を洗い出し、立式を行います。

購入者目線で「売上=客数×客単価」という式を作るパターンと、

販売者目線で「売上=店舗の収容人数×回転率」という式を作るパターンが考えられますが、

今回の問題では購入者目線での立式がベターです。

理由は二つあります。

①イートインスペースが小さいという前提条件からもパン屋という特性からも、イートインよりもテイクアウトでの購入が売上の大半を占めると考えられる。

そのため、満席、つまり回転率という概念が当てはまりにくい。

②売上向上施策を考えるために、この後ボトルネックを特定する必要がある。

回転率がボトルネックの場合だと客さばきの効率化が施策の中心となるが、一般的にはパン屋は集客に苦戦している可能性の方が高い。

そのため、「客数」をボトルネックとして考えられる立式の方が効果的な施策を考案可能である。

上記二点の理由を踏まえ、計算式を考えます。

計算式:

売上=客数×客単価

客数は以下のように分解できます。

客数=商圏人口×パンを食べる人の割合×パン屋に行く人の割合×店舗選択率×来店頻度

※「パンを食べる人の割合」「パン屋に行く人の割合」について

パン屋の特徴として、利用する層が限定的・固定的であることが挙げられます。

パンを日常的に食べない人はそもそも来店しないため、前者の変数で絞り込みます。

またパン専門店以外でもパンは購入可能なため(コンビニなど)、後者の変数で絞り込んでいます。

計算式が決まったら、

次に、それぞれの変数に数値を代入します。

「商圏人口」

・パン屋から最も近い駅の一日の利用者数を、そのパン屋を利用しうる潜在顧客数と考えます

・東京23区の人口が約1,000万人なので、1区あたりの人口は約45万人

・一区内の電車の駅の数は、4路線×各5駅で約20駅あると推定し、一駅あたり22,500人

・住宅街とはいえ、別の駅から流入してくる数も考え、22,500×1.2=27,000人が商圏人口=潜在顧客数と推定します

「パンを食べる人の割合」

・一般消費者がパンを食べるのは朝食がほとんどで、朝食はご飯派・パン派にわかれると考え、半分の50%

「パン屋に行く人の割合」

・パンをパン屋で買う人の割合は、コンビニやスーパーなどの競合を考慮し50%

「店舗選択率」

・一駅につき5店舗パン屋があると考え、20%

「来店頻度」

・常連客が大部分で常連客は来店頻度が高いと考え、週に1回=一日に1/7回の来店と想定

「客単価」

・1回の来店で500円

以上の数値を先ほどの式に代入し、

一日の売上=27,000×1/2×1/2×1/5×1/7×500≒96,000円

が一日のパン屋一店舗の売上と推定できます。

4-1-2.解答例解説:フェルミ推定―現状分析&売上推定

パン屋の一日の売上を構成する要素を洗い出し、立式を行います。

購入者目線で「売上=客数×客単価」という式を作るパターンと、

販売者目線で「売上=店舗の収容人数×回転率」という式を作るパターンが考えられますが、

今回の問題では購入者目線での立式がベターです。

理由は二つあります。

①イートインスペースが小さいという前提条件からもパン屋という特性からも、イートインよりもテイクアウトでの購入が売上の大半を占めると考えられる。

そのため、満席、つまり回転率という概念が当てはまりにくい。

②売上向上施策を考えるために、この後ボトルネックを特定する必要がある。

回転率がボトルネックの場合だと客さばきの効率化が施策の中心となるが、一般的にはパン屋は集客に苦戦している可能性の方が高い。

そのため、「客数」をボトルネックとして考えられる立式の方が効果的な施策を考案可能である。

上記二点の理由を踏まえ、計算式を考えます。

計算式:

売上=客数×客単価

客数は以下のように分解できます。

客数=商圏人口×パンを食べる人の割合×パン屋に行く人の割合×店舗選択率×来店頻度

※「パンを食べる人の割合」「パン屋に行く人の割合」について

パン屋の特徴として、利用する層が限定的・固定的であることが挙げられます。

パンを日常的に食べない人はそもそも来店しないため、前者の変数で絞り込みます。

またパン専門店以外でもパンは購入可能なため(コンビニなど)、後者の変数で絞り込んでいます。

計算式が決まったら、

次に、それぞれの変数に数値を代入します。

「商圏人口」

・パン屋から最も近い駅の一日の利用者数を、そのパン屋を利用しうる潜在顧客数と考えます

・東京23区の人口が約1,000万人なので、1区あたりの人口は約45万人

・一区内の電車の駅の数は、4路線×各5駅で約20駅あると推定し、一駅あたり22,500人

・住宅街とはいえ、別の駅から流入してくる数も考え、22,500×1.2=27,000人が商圏人口=潜在顧客数と推定します

「パンを食べる人の割合」

・一般消費者がパンを食べるのは朝食がほとんどで、朝食はご飯派・パン派にわかれると考え、半分の50%

「パン屋に行く人の割合」

・パンをパン屋で買う人の割合は、コンビニやスーパーなどの競合を考慮し50%

「店舗選択率」

・一駅につき5店舗パン屋があると考え、20%

「来店頻度」

・常連客が大部分で常連客は来店頻度が高いと考え、週に1回=一日に1/7回の来店と想定

「客単価」

・1回の来店で500円

以上の数値を先ほどの式に代入し、

一日の売上=27,000×1/2×1/2×1/5×1/7×500≒96,000円

が一日のパン屋一店舗の売上と推定できます。

「パンを食べる人の割合」

「パン屋に行く人の割合」

「店舗選択率」

「来店頻度」

「客単価」

以上の数値を先ほどの式に代入し、

4-2-1.解答例解説:売上向上施策―ボトルネック特定の考え方

さて次は、「売上を1.5倍にするための施策を考えよ」という問題に取り組んでいきます。

ここで、冒頭でふれたフェルミ推定とケース問題を一体として捉えることと、そのための2つのポイントを思い出してください。

まず一つ目の「後のケース問題が解きやすくなるようにフェルミ推定を行う」という点ですが、

ケース問題を見据えてフェルミ推定の立式を行ったので、構造式をそのまま活用します。

通常ケース問題は、前提確認→現状分析→ボトルネック特定→施策の列挙→施策の評価という手順を踏みますが、既に立式=現状分析ができているので、ボトルネック特定から始めます。

売上=商圏人口×パンを食べる人の割合×パン屋に行く人の割合×店舗選択率×来店頻度×客単価

の式より、売上を増やしうる変数は6つあることがわかります。

この中からボトルネックを特定していきます。

ここで、二つ目のポイントも思い出しておきましょう。

フェルミ推定で数値を概算したので、どの変数をどれだけ増やせば売上を1.5倍にすることができるのかも、計算ができるようになりました。

一つの変数を1.5倍に増やすか、複数の変数を少しづつ増やすかの選択肢がありますが、

「二つの変数を1.25倍づつ増やすことで売上1.5倍を実現する」

という解き方が最も無難です。

そのため、ここではボトルネックを二つ挙げましょう。

4-2-1.解答例解説:売上向上施策―ボトルネック特定の考え方

さて次は、「売上を1.5倍にするための施策を考えよ」という問題に取り組んでいきます。

ここで、冒頭でふれたフェルミ推定とケース問題を一体として捉えることと、そのための2つのポイントを思い出してください。

まず一つ目の「後のケース問題が解きやすくなるようにフェルミ推定を行う」という点ですが、

ケース問題を見据えてフェルミ推定の立式を行ったので、構造式をそのまま活用します。

通常ケース問題は、前提確認→現状分析→ボトルネック特定→施策の列挙→施策の評価という手順を踏みますが、既に立式=現状分析ができているので、ボトルネック特定から始めます。

売上=商圏人口×パンを食べる人の割合×パン屋に行く人の割合×店舗選択率×来店頻度×客単価

の式より、売上を増やしうる変数は6つあることがわかります。

この中からボトルネックを特定していきます。

ここで、二つ目のポイントも思い出しておきましょう。

フェルミ推定で数値を概算したので、どの変数をどれだけ増やせば売上を1.5倍にすることができるのかも、計算ができるようになりました。

一つの変数を1.5倍に増やすか、複数の変数を少しづつ増やすかの選択肢がありますが、

「二つの変数を1.25倍づつ増やすことで売上1.5倍を実現する」

という解き方が最も無難です。

そのため、ここではボトルネックを二つ挙げましょう。

通常ケース問題は、前提確認→現状分析→ボトルネック特定→施策の列挙→施策の評価という手順を踏みますが、既に立式=現状分析ができているので、ボトルネック特定から始めます。

4-2-2.解答例解説:売上向上施策―ボトルネック候補の列挙と特定

変数となる六つの要素を、ボトルネック候補として具体化していきます。

ボトルネック候補①商圏人口

商圏人口は、その地域に住んでいる人+外から流入してくる人の合計値です。

パン屋の1オーナーというクライアントの立場を考えると、どちらも増やすことは難しそうです。

ボトルネック候補②パンを食べる人の割合

パン屋の1オーナーに、パンを食べる人の割合を増やすなんてことができるのか?

と思う方もいるかもしれません。

しかしここで重要なのは、普段パンを食べていない人をターゲットにするという視点です。

詳しくは後述しますが、手法としては「パン以外の魅力で訴求する」「新しいパン消費の形を提案する」

などが挙げられ、実現可能性は高いです。

また、パンを食べない人に向けた施策が、パン屋を普段利用する層への訴求になる可能性もあり、店舗選択率も改善し得るため、大きな効果が期待できます。

ボトルネック候補③パン屋に行く人の割合

この変数を増やすためには、パンをパン屋で買わない層を取り込んでいく必要がありますが、現状分析で言及したように、この方面でのパン屋の競合はコンビニやスーパーになります。

コンビニ・スーパーでパンを買う人は、焼きたてパンの美味しさよりも安さ・手軽さを求めているため、パン屋がこのニーズを満たすことは難しいでしょう。

ボトルネック候補④店舗選択率

フェルミ推定の段階では、一駅にパン屋が約5店舗あると考え、20%のシェアを得ていると想定しました。

これを1.25倍に増やすためには、25%のシェアを獲得すればよいことになります。

前提確認で設定した1年という期間であれば実現可能なように思えますが、店舗選択率を上げるには、他店舗との差別化をするという視点が重要になります。

競合店の特徴や業態が与えられていないこの問題では十分差別化ができない可能性があり、取り組みの効果が不透明なので、ボトルネックとしては不適当です。

ボトルネック候補 ⑤来店頻度 ⑥客単価

この二つはどちらかを増やすともう一方が減る、トレードオフの関係になりやすい傾向があります。

そのため、ここでは改善した際に見込まれるインパクトがより大きい方をボトルネックとして採用します。

来店頻度について考えると、前提としてパン屋の顧客の大部分はリピーターであるとしましたが、

一顧客あたりの平均来店頻度を向上させることができれば、必然的に常連客以外の新規顧客も定着する可能性があり、長期的に見た時に大きな効果が期待できます。

以上より、ボトルネックが

②「パンを食べる人の割合」と⑤「来店頻度」の二つに特定されました。

4-2-2.解答例解説:売上向上施策―ボトルネック候補の列挙と特定

変数となる六つの要素を、ボトルネック候補として具体化していきます。

ボトルネック候補①商圏人口

商圏人口は、その地域に住んでいる人+外から流入してくる人の合計値です。

パン屋の1オーナーというクライアントの立場を考えると、どちらも増やすことは難しそうです。

ボトルネック候補②パンを食べる人の割合

パン屋の1オーナーに、パンを食べる人の割合を増やすなんてことができるのか?

と思う方もいるかもしれません。

しかしここで重要なのは、普段パンを食べていない人をターゲットにするという視点です。

詳しくは後述しますが、手法としては「パン以外の魅力で訴求する」「新しいパン消費の形を提案する」

などが挙げられ、実現可能性は高いです。

また、パンを食べない人に向けた施策が、パン屋を普段利用する層への訴求になる可能性もあり、店舗選択率も改善し得るため、大きな効果が期待できます。

ボトルネック候補③パン屋に行く人の割合

この変数を増やすためには、パンをパン屋で買わない層を取り込んでいく必要がありますが、現状分析で言及したように、この方面でのパン屋の競合はコンビニやスーパーになります。

コンビニ・スーパーでパンを買う人は、焼きたてパンの美味しさよりも安さ・手軽さを求めているため、パン屋がこのニーズを満たすことは難しいでしょう。

ボトルネック候補④店舗選択率

フェルミ推定の段階では、一駅にパン屋が約5店舗あると考え、20%のシェアを得ていると想定しました。

これを1.25倍に増やすためには、25%のシェアを獲得すればよいことになります。

前提確認で設定した1年という期間であれば実現可能なように思えますが、店舗選択率を上げるには、他店舗との差別化をするという視点が重要になります。

競合店の特徴や業態が与えられていないこの問題では十分差別化ができない可能性があり、取り組みの効果が不透明なので、ボトルネックとしては不適当です。

ボトルネック候補 ⑤来店頻度 ⑥客単価

この二つはどちらかを増やすともう一方が減る、トレードオフの関係になりやすい傾向があります。

そのため、ここでは改善した際に見込まれるインパクトがより大きい方をボトルネックとして採用します。

来店頻度について考えると、前提としてパン屋の顧客の大部分はリピーターであるとしましたが、

一顧客あたりの平均来店頻度を向上させることができれば、必然的に常連客以外の新規顧客も定着する可能性があり、長期的に見た時に大きな効果が期待できます。

以上より、ボトルネックが

②「パンを食べる人の割合」と⑤「来店頻度」の二つに特定されました。

ボトルネック候補②パンを食べる人の割合

などが挙げられ、実現可能性は高いです。

ボトルネック候補③パン屋に行く人の割合

フェルミ推定の段階では、一駅にパン屋が約5店舗あると考え、20%のシェアを得ていると想定しました。

ボトルネック候補 ⑤来店頻度 ⑥客単価

この二つはどちらかを増やすともう一方が減る、トレードオフの関係になりやすい傾向があります。

4-2-3.解答例解説:売上向上施策―打ち手(施策)の列挙

ここからは、二つのボトルネックに対する打ち手(施策)を考えていきます。

■パンを食べる人の割合を増やす

普段パンを食べない人にも足を運んでもらえるような新提案を考えます。

ここでは「新しいパン消費の形の提案」と「パン以外の魅力での訴求」の二つの方向性で考えます。

施策①カフェメニューの導入

パンが食べられる場面は主に朝食であり、フェルミ推定においてもパンは朝食に食べられるとの前提で計算を進めました。

裏を返せば、朝食以外の場面でのパン消費を促せば、朝ごはんにパンを選択しない層も取り込める可能性があるということです。

パン消費を促す場面として最も想像しやすいのはランチタイムです。

パンに合う食べ物やドリンクをパンとセットにして販売するなど、カフェメニューを導入することで、普段朝食にパンを食べない層を取り込むことが期待できます。

施策②周辺のお店と連携したクーポン

「パン以外の魅力で訴求する」という方向性の施策としては、クーポン券配布が挙げられます。

例えば同じ商店街に並ぶお店と協力して、「〇〇円以上のお買い上げで〇〇店でのお会計が1割引」

というキャンペーンを実施することが考えられます。

これにより「普段パン屋には行かないけど、割引になるなら行ってみようかな」のような誘導が可能になります。

■来店頻度の向上

施策③日替わり商品の導入

商品ラインナップを日替わりで変えることで、来店頻度の向上が見込めます。

毎日商品を変えるということが作り手の負担になる場合は、特定シーズン限定のラインナップや

曜日別のラインナップなどの導入でも同様の効果が見込めるので、実現可能性は十分にあります。

施策④接客の改善

このお店にまた来たいと思ってもらえることが重要なので、よりお客さんに寄り添った接客を行い、顧客満足度を上げることも挙げられます。

例えば、「スタッフのおすすめ」というメニューを作り、その日お客さんがどのようなパンを食べたいかヒアリングし、一人一人に合った商品を提案することなどが挙げられます。

実際の例で言えば、STARBUCKSはまさにこうした接客面での工夫による、顧客満足度の追求により、他のコーヒーチェーンと差別化を測っています。

施策⑤再来店クーポン/セール

他店と連携したクーポンとは別に、再来店を促すクーポンの配布も効果的です。

「3日以内の再来店で10%off」のようなクーポンに加え、SNSアカウントを通じたゲリラクーポンの配布、ゲリラタイムセールの実施なども考えられます。

4-2-3.解答例解説:売上向上施策―打ち手(施策)の列挙

ここからは、二つのボトルネックに対する打ち手(施策)を考えていきます。

■パンを食べる人の割合を増やす

普段パンを食べない人にも足を運んでもらえるような新提案を考えます。

ここでは「新しいパン消費の形の提案」と「パン以外の魅力での訴求」の二つの方向性で考えます。

施策①カフェメニューの導入

パンが食べられる場面は主に朝食であり、フェルミ推定においてもパンは朝食に食べられるとの前提で計算を進めました。

裏を返せば、朝食以外の場面でのパン消費を促せば、朝ごはんにパンを選択しない層も取り込める可能性があるということです。

パン消費を促す場面として最も想像しやすいのはランチタイムです。

パンに合う食べ物やドリンクをパンとセットにして販売するなど、カフェメニューを導入することで、普段朝食にパンを食べない層を取り込むことが期待できます。

施策②周辺のお店と連携したクーポン

「パン以外の魅力で訴求する」という方向性の施策としては、クーポン券配布が挙げられます。

例えば同じ商店街に並ぶお店と協力して、「〇〇円以上のお買い上げで〇〇店でのお会計が1割引」

というキャンペーンを実施することが考えられます。

これにより「普段パン屋には行かないけど、割引になるなら行ってみようかな」のような誘導が可能になります。

■来店頻度の向上

施策③日替わり商品の導入

商品ラインナップを日替わりで変えることで、来店頻度の向上が見込めます。

毎日商品を変えるということが作り手の負担になる場合は、特定シーズン限定のラインナップや

曜日別のラインナップなどの導入でも同様の効果が見込めるので、実現可能性は十分にあります。

施策④接客の改善

このお店にまた来たいと思ってもらえることが重要なので、よりお客さんに寄り添った接客を行い、顧客満足度を上げることも挙げられます。

例えば、「スタッフのおすすめ」というメニューを作り、その日お客さんがどのようなパンを食べたいかヒアリングし、一人一人に合った商品を提案することなどが挙げられます。

実際の例で言えば、STARBUCKSはまさにこうした接客面での工夫による、顧客満足度の追求により、他のコーヒーチェーンと差別化を測っています。

施策⑤再来店クーポン/セール

他店と連携したクーポンとは別に、再来店を促すクーポンの配布も効果的です。

「3日以内の再来店で10%off」のようなクーポンに加え、SNSアカウントを通じたゲリラクーポンの配布、ゲリラタイムセールの実施なども考えられます。

ここでは「新しいパン消費の形の提案」と「パン以外の魅力での訴求」の二つの方向性で考えます。

施策①カフェメニューの導入

施策②周辺のお店と連携したクーポン

例えば同じ商店街に並ぶお店と協力して、「〇〇円以上のお買い上げで〇〇店でのお会計が1割引」

というキャンペーンを実施することが考えられます。

■来店頻度の向上

施策③日替わり商品の導入

曜日別のラインナップなどの導入でも同様の効果が見込めるので、実現可能性は十分にあります。

施策④接客の改善

施策⑤再来店クーポン/セール

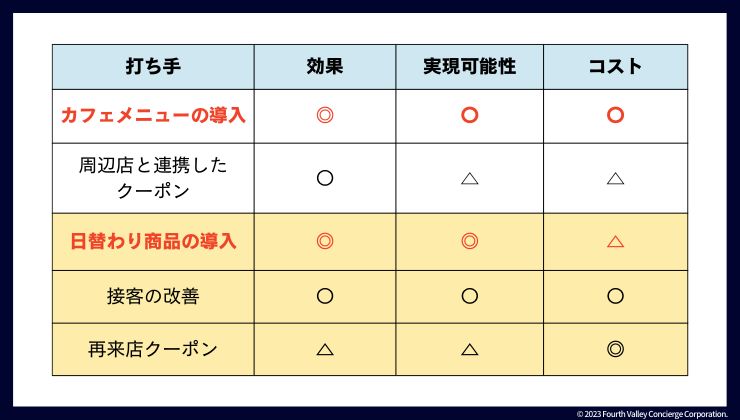

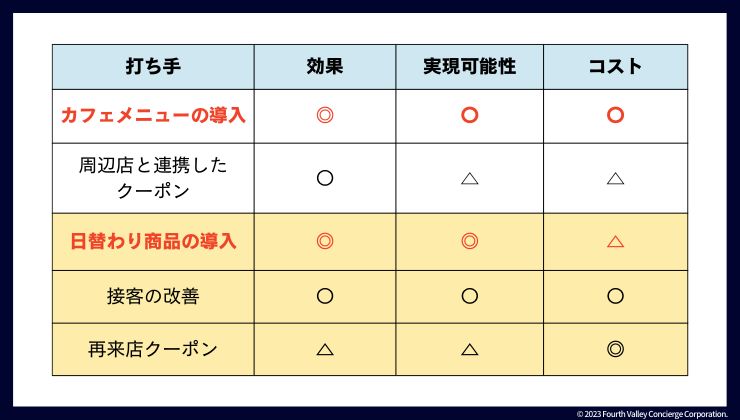

4-2-4.解答例解説:売上向上施策―打ち手(施策)の評価

ここでは

・インパクト(売上向上に効果的か)

・実現可能性(期間内に実現できるか、狙い通りの結果になる可能性)

・コスト(費用、労力)

の3つの観点から各施策の評価を行い、優先順位を付けていきます。

■パンを食べる人の割合を増やす

施策①カフェメニューの導入

客単価を下げずに来店客数を増やすことができる施策なので、大きなインパクトが期待できます。

ただランチタイムは朝食以上に競合が多いことから、狙い通りの結果が得られるかは不透明であるため、

実現可能性が〇

ドリンクやフードなどの新メニュー準備のコストがかかるためコストも〇

という評価です。

施策②周辺のお店と連携したクーポン

新規顧客を取り込む施策という意味では一定のインパクトが期待できますが、割引による客単価低下も考慮すると、インパクトはあまり大きくはありません。

また他店舗が必ず協力してくれるわけではないこと、キャンペーンの詳細についての話を詰めるのに時間がかかることから、実現可能性とコストの評価は低くなります。

■来店頻度の向上

施策③日替わり商品の導入

お客さんの平均来店頻度は週1回と前提を立てているため、来店頻度を1.25倍に増やすには一部のお客さんが週2回以上通うようにする必要があります。

日替わり・曜日別メニューの導入は、週2回以上通うための訴求としては非常に効果的です。

新商品開発の必要性や、商品数増加による生産効率の低下でコストはややかさみますが、それを加味しても十分なインパクトが期待できます。

施策④接客の改善

接客面での差別化で、この店にしかない魅力を作ることができるので、来店頻度の向上が期待でき、インパクトは大きいです。

しかし接客の改善のみで来店頻度1.25倍を実現するには、高水準での接客の改善が求められます。

加えて接客は評価基準が曖昧で属人的なものになりやすく、安定した接客水準がキープできるか不透明なため、実現可能性は低く見積りました。

発生するコストは人的コスト(育成など)のみなので、〇という評価です。

施策⑤再来店クーポン/セール

実現可能性とコスト面では高く評価できます。

一方で再来店時クーポンは効果が一時的になりやすく、長期的に見たときに来店頻度1.25倍を実現できるかは疑問が残ります。

また割引をするため、来店頻度が増える一方で客単価が低下してしまうこともインパクト面での懸念点です。

以上の評価をまとめると、図のようになり、

「カフェメニューの導入」と「日替わり商品の導入」が取るべき施策だと結論づけられます。

4-2-4.解答例解説:売上向上施策―打ち手(施策)の評価

ここでは

・インパクト(売上向上に効果的か)

・実現可能性(期間内に実現できるか、狙い通りの結果になる可能性)

・コスト(費用、労力)

の3つの観点から各施策の評価を行い、優先順位を付けていきます。

■パンを食べる人の割合を増やす

施策①カフェメニューの導入

客単価を下げずに来店客数を増やすことができる施策なので、大きなインパクトが期待できます。

ただランチタイムは朝食以上に競合が多いことから、狙い通りの結果が得られるかは不透明であるため、

実現可能性が〇

ドリンクやフードなどの新メニュー準備のコストがかかるためコストも〇

という評価です。

施策②周辺のお店と連携したクーポン

新規顧客を取り込む施策という意味では一定のインパクトが期待できますが、割引による客単価低下も考慮すると、インパクトはあまり大きくはありません。

また他店舗が必ず協力してくれるわけではないこと、キャンペーンの詳細についての話を詰めるのに時間がかかることから、実現可能性とコストの評価は低くなります。

■来店頻度の向上

施策③日替わり商品の導入

お客さんの平均来店頻度は週1回と前提を立てているため、来店頻度を1.25倍に増やすには一部のお客さんが週2回以上通うようにする必要があります。

日替わり・曜日別メニューの導入は、週2回以上通うための訴求としては非常に効果的です。

新商品開発の必要性や、商品数増加による生産効率の低下でコストはややかさみますが、それを加味しても十分なインパクトが期待できます。

施策④接客の改善

接客面での差別化で、この店にしかない魅力を作ることができるので、来店頻度の向上が期待でき、インパクトは大きいです。

しかし接客の改善のみで来店頻度1.25倍を実現するには、高水準での接客の改善が求められます。

加えて接客は評価基準が曖昧で属人的なものになりやすく、安定した接客水準がキープできるか不透明なため、実現可能性は低く見積りました。

発生するコストは人的コスト(育成など)のみなので、〇という評価です。

施策⑤再来店クーポン/セール

実現可能性とコスト面では高く評価できます。

一方で再来店時クーポンは効果が一時的になりやすく、長期的に見たときに来店頻度1.25倍を実現できるかは疑問が残ります。

また割引をするため、来店頻度が増える一方で客単価が低下してしまうこともインパクト面での懸念点です。

以上の評価をまとめると、図のようになり、

「カフェメニューの導入」と「日替わり商品の導入」が取るべき施策だと結論づけられます。

施策①カフェメニューの導入

施策②周辺のお店と連携したクーポン

■来店頻度の向上

施策③日替わり商品の導入

施策④接客の改善

以上の評価をまとめると、図のようになり、

5.フェルミ推定・ケース面接 対策まとめ

別々に解くことの多いフェルミ推定とケース問題ですが、複合問題になると考えるべきことが増え、一気に複雑になることがお分かりいただけたと思います。

コンサル業界では一次面接からこのような問題を出される可能性があるので、エントリー締切の頃には対策が完了しているようなスケジュール感で進めると安心です。

ケース面接の壁打ち相手が欲しい、就活の進め方について相談したいという海外大生の方は

ぜひConnect Jobをご利用ください!

経験豊富なキャリアコンサルタントがみなさんの就職活動をサポートします。

5.フェルミ推定・ケース面接 対策まとめ

別々に解くことの多いフェルミ推定とケース問題ですが、複合問題になると考えるべきことが増え、一気に複雑になることがお分かりいただけたと思います。

コンサル業界では一次面接からこのような問題を出される可能性があるので、エントリー締切の頃には対策が完了しているようなスケジュール感で進めると安心です。

ケース面接の壁打ち相手が欲しい、就活の進め方について相談したいという海外大生の方は

ぜひConnect Jobをご利用ください!

経験豊富なキャリアコンサルタントがみなさんの就職活動をサポートします。

ぜひConnect Jobをご利用ください!